从实事求是思想发展史看湖湘文化精神特质

——专访国家社科基金重大项目“实事求是思想发展史”首席专家、湖南省社科院(湖南省政府发展研究中心)副院长(副主任)汤建军

【编者按】湖湘文化作为中华文明的重要一脉,历经千年积淀形成了“经世致用、实事求是”的精神标识。这一特质既是中华优秀传统文化的生动实践,也是马克思主义与中国具体实际相结合的重要文化基因。在建设中华文明新征程中,深入挖掘湖湘文化的精神密码,对于坚定文化自信自强、推进“两个结合”具有重要现实意义。记者近日专访汤建军,从历史脉络、哲理逻辑与时代价值三重视角,系统阐释湖湘文化的精神特质。

一、实事求是思想的数千年演进

记者:对“实事求是”进行探源溯流,人们往往联想到延安时期党的思想路线,但这一思想与湖湘文化渊源颇深。能否从思想史角度梳理其发展脉络?

汤建军:“实事求是”四字虽载于《汉书·河间献王传》,但其哲学内涵的深化与湖湘学脉密不可分。东汉班固用此语赞河间献王“修学好古,实事求是”。唐代颜师古为古史“实事求是”作注:“务求事实,每求真是也。”中国古代“实事求是”一词主要是指治学态度。

我们知道中华文化道统有一条文脉持续不断传承并发扬光大。中国文化正脉,从道家等诸子百家到儒家一统天下,从程朱理学到王船山,从曾国藩到毛泽东,“实事求是”一直是中国传统文化的精神内核和精华所在。我曾经在2020年疫情期间写了一篇随笔散文《超越生死的光辉》。我在文中大体讲了中华文化道统的传承脉络:尧舜十六字心法是中华先祖的中华心法,来自“三皇五帝”(伏羲、燧人、神农为三皇,黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞黄帝为五帝),传商汤,而至文王、武王、周公,自周公再传老子、孔子,孔子经颜回、曾子、子思再传孟子,直至宋代周敦颐、程颐、朱熹,明代王阳明等发展壮大,再到明清之际王船山苦苦寻求明王朝灭亡之终极原因,因而得以继绝学集大成,进而就是曾国藩、左宗棠等在理论与实践的结合上把船山学发扬光大,直至后来毛泽东、蔡和森、刘少奇等一大批共产党人深受湖湘学派“经世济用”思想之影响,开展建党之伟业。但湖湘学者赋予作为传统文化“实事求是”“即物穷理”的实践品格,形成了独特的学术传统。

至于实事求是作为我们党的指导思想,又是怎样缘起和发展的呢?我在2019年7月在红网发表的一篇读书笔记《“实事求是”始末考》讲得比较清楚。大体经历了革命、建设与改革几个时代的变化,但至今还是我们共产党人最根本的世界观和方法论。

今天,我们回过头来,再次梳理实事求是思想发展历史,有这样几个节点值得关注与重视。

1.上古三圣:以实证道,开启务实治世之先河

我们都是炎黄子孙,谈实事求是思想不得不从老祖宗那里说起。炎帝、蚩尤、舜帝作为中华文明早期的重要领袖,在荆楚大地留有许多遗迹与故事,他们虽未直接提出“实事求是”的哲学命题,但其治国实践与制度创新深刻体现了从实际出发、以规律为导向的务实精神,为后世提供了宝贵的思想资源。

炎帝的贡献在于以农为本的实践探索。面对原始社会采集渔猎的局限,他通过长期观察自然规律,发现野生谷物可驯化种植,并“斫木为耜,揉木为耒”,发明了适应耕作的农具,开创了定居农耕文明。《帝王世纪》记载其“尝味草木,宣药疗疾,一日而遇七十毒”,这种以身试药的实践精神,本质是通过反复试验把握草木药性,最终奠定中医药学基础。此外,他首创“日中为市”的交易制度(《周易·系辞下》),根据部落物资需求规律设立市场,以物易物促进资源流通,这种基于实际需求的制度设计,展现了早期经济管理的务实智慧。

蚩尤的法治实践则更具系统性。作为九黎部落联盟首领,他针对部落扩张后的治理难题,首创刑事法规以肃纲纪。《尚书·吕刑》载“蚩尤对苗民制以刑”,其制定的“五虐之刑”涵盖财产继承、偷盗惩治、外敌防御等具体领域,并通过选拔20名明察秋毫的巡官确保执行。更值得注意的是,他要求执法者“不能滥用职权,若有不当行为即将其撤职问罪”,这种对制度刚性的坚持,使九黎部落“秩序井然,人民安居乐业”(《太平御览》引《龙鱼河图》)。黄帝效仿其法制管理部落的史实,进一步证明蚩尤的法治体系具有可复制的实践价值。

舜帝的治国方略则体现了调查研究的务实作风。他南巡至永州时,针对当地“刀耕火种导致水土流失”的困境,没有照搬中原经验,而是“推广依农时而耕作的历法,教会百姓筑田围埂、修塘打井”(《史记·五帝本纪》),通过改良农具和灌溉技术,使潇湘大地进入有序耕作时代。这种因地制宜的治理模式,与其“明察四岳、任贤使能”的用人策略一脉相承——他根据皋陶、大禹、后稷等臣子的专长分配职责,开创了“百业兴旺”的治理格局,彰显了实事求是思想在人事制度中的运用。

炎帝、蚩尤、舜帝三位上古领袖,虽处文明初兴之时,却以突破时代局限的务实精神,在农耕、法治、治国等领域开创了“实事求是”的实践传统。炎帝“循时察物”,以农具改良与医药试验奠定生存根基;蚩尤“刑理相济”,以法治体系与监督机制维护社会秩序;舜帝“因地制宜”,以技术推广与人才任用推动区域发展。三者共同构建了“观察规律—试验验证—制度保障”的务实方法论,为后世“格物致知”“经世致用”提供了原始范式,也彰显了中华文明早期“不务空谈、唯实是求”的精神基因。从炎帝的农具改良到蚩尤的法治构建,再到舜帝的因地制宜治理,三位先贤的实践共同构成了中华文明早期实事求是的思想谱系。他们不拘泥于传统,而是通过观察规律、试验创新、制度保障,将朴素的问题意识和务实精神转化为推动社会进步的实际成果,为后世“不唯书、只唯实”的治学态度提供了历史镜鉴。

2.屈贾探索:问天求道与“经世致用”

屈原与贾谊作为湖湘文化精神重要贡献者,其思想与实践深刻体现着实事求是这一思想内核,为后世提供了从实际出发、以规律为导向的认知范式。屈原的“美政”理想与变法实践,是实事求是的早期探索。他在《离骚》中以“举贤而授能兮,循绳墨而不颇”直陈治国需以贤能为基、以法度为绳,这种对客观规律的尊重源于对楚国现实的深刻洞察。当楚怀王因受张仪欺诈而背弃合纵盟约时,屈原力谏“何不改此度?乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”,主张根据诸侯国力量对比调整外交策略,而非固守旧制。其流放期间创作的《天问》,以172个问题叩问宇宙生成、历史兴衰,如“圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?”这种对自然与人文规律的追问,本质是试图通过理性分析把握事物本质,与毛泽东“‘求’就是我们去研究”的实事求是方法论形成跨时空呼应。

贾谊的治国方略则更具系统性。针对汉初经济凋敝、诸侯割据的现实,他在《论积贮疏》中提出“夫积贮者,天下之大命也”,主张以重农抑商政策恢复生产力,这一建议被文帝采纳后,汉朝粮食储备显著增加。其《治安策》更以“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力”的方案,直指诸侯王尾大不掉的症结,为汉武帝推行“推恩令”奠定理论基础。贾谊的务实作风体现在他对社会矛盾的精准把握——当朝臣沉迷于“无为而治”时,他已敏锐察觉土地兼并导致的阶级对立,并在《新书·大政上》中提出“民为政本”的民本思想,强调政策制定需以百姓福祉为出发点。这种从现实问题切入、以制度创新破局的思维路径,与毛泽东“从国内外、省内外、县内外、区内外的实际情况出发”的实事求是原则高度契合。

屈贾二人的思想特色在于,他们既未陷入空谈理想的窠臼,也未止步于经验主义的总结,而是通过理性分析揭示事物本质,以制度设计推动社会变革。这种“究天人之际,通古今之变”的治学态度,正是实事求是思想在先秦至西汉时期的文化萌芽。

2.北宋奠基:朱张会讲与“下学上达”

北宋时期,湖湘学派创始人胡宏在《知言》中提出“学贵力行”,主张“明体”必“达用”。其弟子张栻主讲岳麓书院时,将“知行合一”融入理学体系,强调“穷理”需“验于事物”。1167年,作为理学开山鼻祖周敦颐嫡系再传弟子的朱熹与张栻会讲岳麓书院,三个月辩论中形成共识:理学家不能空谈性理,必须“下学而上达”。这一思想突破,为后世“经世致用”学风奠定基础。

比如,张栻在担任岳麓书院山长期间,正遭金兵入侵,他主张既要“经世济用”,更要“实事求是”抵御敌人。其弟子赵方在抗金战争中,将《孙子兵法》与湖南地形结合,发明“步骑结合”战术,在枣阳之战中以少胜多,印证了“理论需结合实际”的实践哲学。

3.明清高峰:船山哲学与“器道之辩”

至明末清初,王夫之(船山)将实事求是思想推向哲学高峰。他在《读通鉴论》中批判程朱理学“离器言道”,提出“天下唯器而已矣。道者器之道”,主张从具体事物中探寻规律。这种朴素唯物论思想,为实事求是思想提供了唯物论的哲学根基。船山学派“六经责我开生面”的学术追求,实质是要求知识分子直面现实问题。

曾国藩素来重视继承和弘扬中华优秀传统文化,他在《日记》中记载:“读《论语》两章,即思如何治军”,将经典阅读转化为实践指南。据史料记载,他在发展壮大湘军的历史进程中刊刻《船山遗书》(邓显鹤编撰),亲自校勘三分之一以上的内容,更在《王船山遗书序》中明确指出:“船山先生注《正蒙》数万言,注《礼记》数十万言,幽以究民物之同原,显以纲维万事。”这一论述将船山“道在器中”“即事穷理”的实学思想,从单纯的考据学范畴提升为哲学认识论。他提出“夫所谓事者,非物乎?是者,非理乎?”的命题,将“实事求是”与“即物穷理”结合,强调通过实践验证真理,为湘军将领提供了方法论指导。例如,湘军作战时遵循“全军为上,保城池次之”的原则,摒弃“立理以限事”的教条主义,正是船山“行先知从”思想在军事领域的实践。

以曾左彭胡为代表的湘军将领,在军事实践中形成了一套务实的管理体系。湘军制定《爱民歌》《得胜歌》等军规,要求士兵“第一扎营不要懒,莫走人家取门板”,将船山“知之尽,实践之而已”的思想转化为具体行为规范。这种“以实践验真理”的作风,使湘军在装备落后的情况下仍能战胜太平军。同时,湘军将领通过研读《船山遗书》,将实学思想与经世致用结合,形成“办事兼传教”的治军理念,为近代中国培养了一批兼具事功与学问的复合型人才。尽管洋务派救亡图存的初衷没有实现,但从这段晚清湘军的作为与洋务派对船山实学思想的传承,不仅推动了传统经世之学向近代科学的转型,更通过制度创新和实践探索,使“实事求是”从哲学命题转化为改造社会的行动纲领,为中国近代军事和工业化作了奠基。这种思想与实践的结合,为近代中国探索现代化道路提供了重要的方法论启示。

4.近代转型:魏源“师夷长技”与维新实践

近代以来,湖湘学者将实事求是精神注入救亡图存实践。魏源在《海国图志》序言中写道:“执古以绳今,是为诬今;执今以律古,是为诬古”,主张根据时势调整策略。1898年,谭嗣同在《仁学》中提出“冲决网罗”,将湖湘实学传统与西方民主思想结合,其“我自横刀向天笑”的绝命诗,正是“知不可为而为之”的实践哲学写照。

我们知道,王夫之的实学思想通过魏源“师夷长技以制夷”现代化思想启蒙,经曾国藩、左宗棠、胡林翼、彭玉麟等洋务派的践行,谭嗣同、唐才常等维新派的传承与广大,再到黄兴、蔡锷、宋教仁等资产阶级革命派的深刻影响了近代湖湘人物。据湖南省图书馆统计,近代湖南维新派创办的《湘报》《湘学新报》等刊物,发表关于“实业救国”“教育改革”的文章超300篇,占同时期全国同类文章的1/5。

二、湖湘文化哲理学理嬗变的“三重形态”

记者:您提出湖湘文化发展呈现“历史文化—革命文化—现代文化”三大形态,其内在逻辑如何体现实事求是精神?

汤建军:这是湖湘文化“一脉三变”的生动写照,每种形态都是对前者的继承与突破,共同构成“问题导向—实践检验—迭代创新”的螺旋上升逻辑。

1.历史文化:从屈贾辞赋到经世实学

屈原楚辞中的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,已蕴含探索精神。贾谊贬谪长沙作《治安策》,针对诸侯割据提出“众建诸侯而少其力”的建议,虽未被采纳,但其“不避实祸”的担当影响深远。

宋明时期,岳麓书院形成“传道济民”的学风。张栻规定学生“日讲经义,夜习实事”。王夫之晚年隐居湘西草堂,著书百余种,其《周易外传》通过解析卦象探讨社会变革规律,将象数之学转化为经世之策。

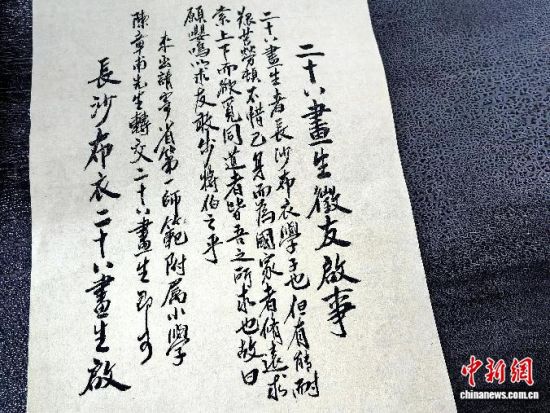

岳麓书院已经成为湖湘文化的文化地标,1917年湖南公立工业专门学校校长宾步程所题“实事求是”匾额,已经成为近现代湖湘学子践行实学的精神象征。我们共产党人实事求是思想路线就是从这里走来的。湖湘文化作为中华传统文化在湖湘大地的表现形态,既是中华传统文化的重要组成,更是中华传统文化核心道统的重要载体和经典传承。

2.革命文化:从戊戌变法到星火燎原

近代湖南成为变革先锋。1897年,谭嗣同、唐才常等创办《湘报》,宣传维新思想。梁启超还曾在岳麓书院举办时务学堂宣传维新思想,以谋求制度救国之路。谭嗣同在《仁学》中提出“君末也,民本也”,将传统民本思想推向民主高度。维新运动失败后,资产阶级革命派湘籍代表人物的革命思想与实践实际上彰显湖湘文化实事求是精神特质。黄兴在领导武装起义时,摒弃空谈,强调“按实力谋发展”。武昌起义后,他力主“先据省城,再图进取”,以客观形势为决策依据,避免盲目北伐导致革命力量溃散。其“革命为实,空谈为虚”的作风,为革命军树立了务实标杆。青年毛泽东还曾经当过辛亥革命时期的新军的列兵。蔡锷主政云南时,推行“军民分治”“整顿财政”等改革,以解决地方治理难题。他深入调研后提出“非练兵不足以图存”,组建新式陆军并引入西方军事训练,使云南成为护国战争的重要基地,彰显了“察实情、行实政”的治理智慧。我们知道毕业于云南讲武堂的青年朱德曾跟随蔡锷将军参加了护国讨袁等战争。宋教仁则以制度设计践行实事求是。他潜心研究西方政体,结合中国国情设计责任内阁制,撰写《代草国民党之大政见》等文献,主张“政党内阁须以多数党意见为转移”,为民主共和提供可操作的制度框架。其“以事实立论,以实政期效”的思想,推动了革命从暴力破坏向制度建设的转型。从这段历史,我们就能很好理解,每年五一节都要在天安门广场把革命的先行者孙中山的巨幅画像摆上几天,孙中山先生后跟随着不少湘籍辛亥革命志士,他们为推翻帝制、取得革命成功英勇果敢、不怕牺牲,不惜抛头颅、洒热血。

新民主主义革命时期,湖南涌现毛泽东、刘少奇等革命家。1927年,毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中,用32天走访湘潭、湘乡等五县,通过136份访谈记录,推翻“痞子运动”污名。这种“解剖麻雀”的调研方法,成为党的群众路线的雏形。据湖南省档案馆统计,大革命时期湖南农民协会会员达200万,占全国1/3。毛泽东曾说:“没有调查就没有发言权”,正是基于湖南农运的实践经验。更为重要的是,毛泽东是党的实事求是思想路线的首创者,他写的《矛盾论》《实践论》所有理论如果只能概括一句话,那只能就是实事求是。

新中国成立后,1956年刘少奇力主持起草《关于无产阶级专政的历史经验》时,强调“反对教条主义,必须把马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合”;1961年领导国民经济调整,他还倡导“大兴调查研究之风”,推动全党纠正“大跃进”错误,其《当前经济困难和克服办法的十点意见》即基于3个月调研形成,为恢复经济秩序提供关键指导。刘少奇以“不唯上、不唯书、只唯实”的勇气,将实事求是转化为制度化实践,其调研方法、决策逻辑与纠错机制,为中国共产党科学执政提供了方法论典范。

3.从现代文化形态来看,从工程机械到数字创新

改革开放后,湖南人将“敢闯敢试”精神注入经济建设。三一重工梁稳根从焊接材料厂起步,坚持“用技术创新解决真问题”,其混凝土泵车打破德国垄断,全球市占率达45%。

单看文化领域,成绩也是可圈可点。比如,“电视湘军”以《超级女声》开创选秀模式,其成功秘诀在于“用户需求导向”:通过2000份观众问卷确定节目形式,用短信投票实现互动。这种“从群众中来,到群众中去”的思维,与党的群众路线高度契合。依托“云上潇湘”数字文化平台,湖南广电对《还珠格格》《雍正王朝》等经典影视IP进行数字化修复,并实行开放共享。数据显示,2024年,全省音视频产业集群规上企业营收突破2827.6亿元,同比增长9.7%,马栏山园区累计实现规上企业营收超2900亿元。特别是2025年,长沙提出建设“全球研发中心城市”,依托中联重科、山河智能等企业,在工程机械数字孪生、氢能装备等领域取得突破。1-4月,全市高技术制造业增加值增长18.7%,背后是“产研结合、虚实共生”的新实践哲学。这足以说明,活跃的现代文化持续坚持和弘扬了湖湘文化实事求是这一最大精神特质。

三、解码实事求是这一精神特质的四大文化维度

记者:作为湖湘文化最大精神特质,实事求是的独特性如何体现?

汤建军:可从价值观、方法论、伦理观、创新观四个维度解析,其核心是“以问题为导向,以实践为检验,以人民为取向,以创新为动力”。

1.从价值观来看,湖湘文化具有以“真”为尺的求实品格

朱熹曾问张栻:“湘中学子何以多务实?”张答:“不为浮辞所蔽,但求事理之真。”这种精神在当代化为袁隆平的科研信条:“电脑里长不出水稻,只有田里才长得出。”2023年,隆平高科在菲律宾推广耐盐碱水稻,亩产达403公斤,正是“求真务实”的跨国实践。我们知道,袁隆平院士年轻时为寻找雄性不育株,1964—1970年每天头顶烈日,脚踩烂泥,在14万株稻穗中仅发现6株。他说:“真理不在书本里,而在大地上。”

2.从方法论来看,湖湘文化具有知行合一的实践智慧

曾国藩训练湘军时,规定士兵“日习技击、夜读兵书”,其《练勇刍言》提出“技艺与胆气并重”。这种“文武兼修”的传统,在毛泽东《实践论》中升华为马克思主义认识论。

从王夫之通过观察植物生长提出“日新之理”,到毛泽东通过调查湘赣边界土地状况制定《井冈山土地法》,再到今天的现代企业中联重科、三一重工、山河智能等企业通过“客户云平台”收集设备数据,反向优化产品设计,以产品的品质赢得市场、改变世界、引领时尚。还有湖南省社科院(省政府发展研究中心)联合有关国企打造“文枢智能体”,把党中央的决策部署、省委省政府的工作要求和基层生动实践有机结合,更广泛、深刻梳理全省乃至全国某一专题的历史与现状,并加以综合提炼,极大提升了智库研究效率。以上这些湖湘大地上当代文化实践体现的都是湖湘文化实事求是的世界观与方法论。

3.从伦理价值来看,湖湘文化具有心系苍生的担当精神

湖湘文化中的历代先贤所作所为都有一个共同的价值前提,即一切都是解决当世人民所最需要解决的问题,范仲淹在岳阳楼写下“先天下之忧而忧”,左宗棠抬棺出征收复新疆,皆体现“经世”与“济民”的统一,我们将实事求是视为毛泽东思想活的灵魂,然而,我们必须把握好的是,毛泽东的实事求是已经不是一般意义和传统内涵上的实事求是,而是为了人民解放、民族独立的实事求是,是坚持人民利益高于一切的实事求是,是推进马克思主义中国化时代化的实事求是。当代精准扶贫“首倡地”十八洞村,驻村工作队用“绣花功夫”解决贫困真问题,为78户制定个性化方案,2023年村民人均收入达2.5万元。湖南省扶贫办统计,十八洞村通过发展苗绣、猕猴桃等产业,实现从“深度贫困”到“小康样板”的跨越,其经验推广至全国,成为“精准扶贫”理论的重要实践来源。

4.从创新层面来看,湖湘文化具有守正出新的辩证思维

王夫之提出“理势合一”,强调把握规律与顺应时势的统一。这解释了为何湖南既能诞生守护千年的岳麓书院,也能孕育马栏山视频文创园这样的新业态。2025年,长沙提出建设“元宇宙之都”,并非追逐虚热,而是基于算力基建(国家超算长沙中心)、硬件制造(景嘉微GPU)等实体优势的务实选择。

比如,在资本投入方面,总规模达3000亿元的湖南省金芙蓉产业引导基金专设文化和科技融合子基金,主要投资于文化产业,重点投向“文化+旅游”等前沿领域。马栏山视频文创园聚集企业3000家,其“文化+科技”模式被写入国家“十四五”文化发展规划。

四、文化基因与现代性转化的湖湘答卷带来哪些启示

记者:在建设中华民族现代文明的新征程中,湖湘文化的实事求是精神有何现实意义?

汤建军:今年正值习近平总书记视察岳麓书院五周年重要时刻。作为中国古代四大书院之一,岳麓书院不仅是湖湘文化博大精深的重要摇篮,更是“实事求是”思想的重要策源地。实事求是,既是我们党根本思想路线的精髓,也是推进中国式现代化不可或缺的精神财富。习近平总书记亲临书院发表的重要讲话,不仅进一步擦亮了这块千年学府的金字招牌,有力彰显了中华民族的文化自信,更为我们在新时代守正创新、赓续中华文脉注入了强劲动力,激励着广大干部群众求真务实、勇毅前行。

在增强湖南文化软实力的实践道路上,我们逐步探索出具有三重内涵的答案:一是推动湖湘文化实现当代转型,突出价值引领与市场机制相结合;二是坚持系统思维,统筹文化、科技、旅游、产业与金融等多重要素,构建有机协同的文化全产业链生态体系。其核心逻辑,可以概括为“以文化基因激活发展动能,以实践智慧促进文明互鉴”。令我印象深刻的是,今年4月30日,沈晓明书记在省委宣传部干部会议上宣布刘红兵同志任职时强调,要持续深化文化领域改革创新,加强湖湘文化的创造性转化与创新性发展,着力答好“文化+科技”“文化+旅游”融合发展的时代命题,扎实做好以文化人、以文育人的工作,推动文化事业与文化产业繁荣发展。他风趣地提出,要努力将湖湘文化中“吃得苦、霸得蛮、耐得烦”的精神特质,转化为新时代“懂改革、会创新、勇担当”的实践能力。这一命题深刻而紧迫,值得每一位湖湘儿女深入思考。如今,湖湘子弟正秉承实事求是这一湖湘文化最鲜明的精神标识,在新征程上奋力书写中国式现代化的湖南新篇章。

1.以文化基因解码发展密码

株洲动力谷的崛起便是生动例证。这里集聚了中车、北汽等一批龙头企业,产业规模突破4000亿元。有学者指出,其成功离不开湖湘文化中“师夷长技以制夷”的开放胸襟。中车株机公司通过持续技术创新,全面掌握了高速列车核心系统,实现了“复兴号”动车组超过90%零部件的国产化。2024年,该公司成功研制出时速400公里的跨国互联互通动车组,创新采用全球领先的“可变轨距”技术,一举破解了不同国家轨距标准差异带来的互联难题,为我国高端装备“走出去”提供了技术支撑。

2.以融合创新盘活文化资源

衡阳船山书院打造“数字人文”体验空间,运用人工智能技术深度解读《船山遗书》,数字复原的王夫之形象正以地道的衡阳乡音讲授《周易》。从明代书堂到衡阳古战场,再到南岳缥缈云海,历史场景得以生动再现;全息投影技术更让湘江的粼粼波光“涌”至观众脚边,营造出沉浸式体验。与此同时,长沙铜官窑古镇将唐代釉下彩传统工艺创造性转化为国潮文创产品,年产值突破20亿元。这种“老技艺”与“新潮流”的精彩对话,生动诠释了王夫之“日新之谓盛德”的哲学理念。2025年,湖南博物院推出“数字马王堆”重点项目,开发“山海”互动APP,借助VR技术精准复原辛追夫人墓室结构,观众可“亲手”触摸高精度复原的素纱襌衣,项目上线仅三个月访问量即突破500万人次。

3.在文明互鉴中彰显中国智慧

湖南自贸试验区着力建设的中非经贸深度合作先行区,2024年对非贸易额突破500亿元大关。合作并非简单的商品输出,而是通过共建产业园区(如埃及苏伊士经贸合作区)、推动技术转移(如杂交水稻技术在马达加斯加推广应用),将实事求是的思想方法转化为参与全球治理的“东方方案”。袁隆平农业高科技股份有限公司在非洲累计培训农业技术人员超过5000人,其打造的“智惠云”平台实现中非农业数据的实时共享,这一创新实践已被联合国粮农组织列为优秀案例。这些探索不仅深化了中非合作,更在文明对话中凸显了中国发展的主体性与包容性。

“观今宜鉴古,无古不成今。”湖湘文化中实事求是精神特质,既是中华优秀传统文化“知行合一”哲学的集大成者,也是马克思主义“实践第一”观点的本土化表达。从岳麓书院到韶山冲,从“心忧天下”到“三高四新”,这片土地上的人们始终在用行动诠释:真正的文化传承,不在皓首穷经,而在“即事穷理、笃实力行”。这或许就是湖湘文明五千年不断的根本密码,也是中国共产党推进“两个结合”的生动实践,是更好以文化自信推进强国建设民族复兴伟业的明智选择。时至今日,站在新的历史起点,湖南正以高度的文化自觉与自信,将实事求是的精神血脉融入高质量发展实践,在传承中创新,在互鉴中超越,为中国式现代化贡献更多湖湘智慧与湖湘力量。

湖南一机器人4S店开业

湖南一机器人4S店开业