在长沙城北的开福区,干部们像“老友”串门般走街串巷,向居民细细讲解防蚊知识;每周三,干部群众齐动手,清理房前屋后的杂草灌木、积水容器……这是开福区“除蚊驱虫,清爽开福”行动中的一幕。

面对基孔肯雅热、登革热(简称“双热”)等蚊媒传染病的传播风险,开福区委区政府高度重视,迅速部署。区委书记罗玉环带队深入街道社区督导,强调要建立常态长效机制,广泛发动群众,加强宣传引导,筑牢公共卫生安全屏障。

自行动开展以来,开福区将“双热”防控融入环境整治与基层治理,不仅织密了健康防护网,更在干群并肩作战中增进了情谊,凝聚了合力。

党建引领,“一盘棋”统筹推进

开福区充分发挥党建引领作用,将组织优势转化为防控效能。全区35个区直机关基层党组织的700余名党员干部职工深入联点社区,重点对绿化带、废旧堆物、淤泥死角、臭水沟、积水容器等蚊虫“温床”开展集中清理整治和科学消杀,从源头清除隐患。

“街道班子成员深入联点社区(村),既当指挥员,又当战斗员!”8月5日,秀峰街道“双热”防控部署会上,街道主要负责人的动员掷地有声。会后,班子成员立即下沉10个社区(村),将防控任务精准分解到70个网格,形成“一级带一级、层层抓落实”的责任闭环。

青竹湖街道依托“党建+网格”机制,迅速组建起由党员、志愿者、物业等多方力量构成的“清洁组”“消杀组”“宣传组”。这支近200人的队伍坚持每周三开展爱国卫生大扫除。

沙坪街道则构建起“班子成员包村、驻村干部包片、村(社区)‘两委’包组、党员包户”的四级责任网,60余名区直机关党员与街道党员并肩作战,深入蚊虫孳生地开展主题党日清扫活动。

在党组织的强力推动下,“党员带头、群众参与、全域覆盖、有序推进”的群防群控格局在开福区蔚然成风,为基层治理注入澎湃的“红色动能”。

科技助力,“一张网”精准治理

在青竹湖街道新安寺南城坡,专业消杀队员手持新型电动喷雾器,对绿化带实施“空间喷雾+滞留喷洒”双模式作业。该街道配备了30台专业设备,组建12支消杀分队,针对35处重点区域精准施药,累计消杀面积超5万平方米。

群防群治离不开专业支撑。开福区卫健局邀请省市疾控专家指导,对全区病媒生物孳生地进行全面摸排并建立台账,由第三方专业消杀公司“按图索骥”开展针对性消杀。同时,一支由卫健、环卫、园林三部门60名骨干组成的专业应急消杀队伍随时待命。“我们在重点区域动态监测蚊虫密度,数据指导我们调整频次和用药,力求精准高效。”区卫健局负责人介绍。

科技赋能让治理更“聪明”。沙坪街道探索运用无人机巡查屋顶、高空隐蔽积水点;推广“清爽开福码”,居民扫码上报卫生死角即可触发“三小时响应”机制,将问题发现与解决闭环延伸至“最后一米”。

全区还充分发挥零售药店“哨点”作用,加强发热等疑似症状监测,并定期监测蚊媒密度,确保疫情早发现、早报告、早处置。

多方联动下的精准治理,既有效降低了蚊媒风险,也显著提升了城乡环境品质,夯实了基层治理的“硬件”基础。

全民动员,“一条心”共同参与

“王娭毑,您家花盆托盘积水快倒掉,蚊子最爱在这里下籽嘞!”青竹湖街道网格员敲门入户,递过印着灭蚊口诀的彩色折页,耐心叮嘱。这样的“敲门行动”“平安大走访”,已成为开福区各街道社区的常态。

全区创新方式,让防控知识“活”起来:开福区卫健局向群众发放《致全区居民的一封信》,倡导大家“预防两热,从我做起”。沙坪街道干部化身“流动宣传员”,巡查中“见缝插针”提醒居民倒积水、装纱窗;云广播早中晚循环播放朗朗上口的防控口诀,图文手册、方言讲解精准覆盖老年群体。秀峰街道“敲门行动”覆盖3000余户,发放资料超万份。青竹湖街道则利用电子屏、微信群、“村村响”广播构建立体宣传网。

行动更从“小切口”撬动自治热情,变“旁观者”为“主力军”。捞刀河街道楚家湖社区发动居民落实“每周一清”,自觉清理阳台屋顶积水;霞凝社区引导商户主动清理门前排水沟渠油污;新源社区带动村民管理好菜地里的46个积水容器;沙坪街道则将“门前三包”(包卫生、包秩序、包绿化)和“清积水”纳入村规民约。

从清理一个花盆托盘,到疏通一条门前沟渠,居民在举手之劳中成为环境治理的主角。

行动中还涌现不少创新“打法”:秀峰街道推行“五个一”举措(一场动员会、一轮入户宣传、一次全域清扫、一支专业队伍、一套监测机制);沙坪街道实践“一个核心机制、一张责任网、一支先锋队、一项硬举措、一个宣传网”等等。

这些举措不仅激发了全民参与热情,改善了环境,也形成了“一条心”共治共享的局面。

“蚊虫少了,卫生干净了,邻里之间融洽了,干群交流多了,心也更近了。”捞刀河街道彭家巷居民刘先生的话,道出了众多开福居民的心声。

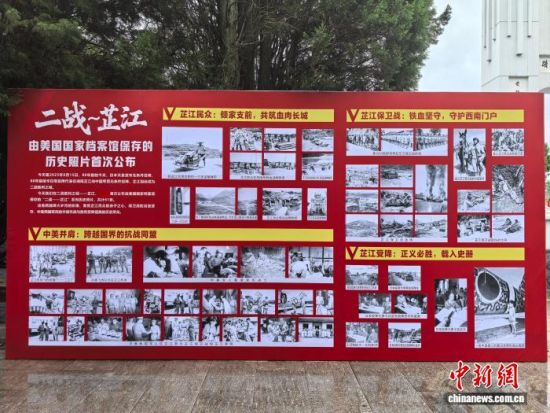

《日本投降》新闻纪录片原始视频公布

《日本投降》新闻纪录片原始视频公布