抚今追昔 品读吉首

高文化

天生吉首,繁华如是,锦绣山川,烟峦叠翠,峡谷万仞,云路盘纡,文明摇篮。

时光褶皱里,勤劳、勇敢和智慧的先民在这片土地上播下一处处鲜活文明火种,诸如,文化遗址,自然遗产,国省级传统村落、非物质文化遗产。

这些与生俱来耀眼名片和地标,标识着湘西州府时空经纬。

武水峒河,中华文化地域活标本

流域文化遗迹,诉说着远古风云,南方文明进步的一方热土,高庙文化核心地带。历史上楚人、秦人、濮人、巴人、苗蛮大迁徙的目的地,“中华民族共同体”最好的诠释地。苗族祖先从洞庭湖沿沅水酉水武水迁徙湘西繁衍生息。苗、楚、濮、蜀、秦等多元文化碰撞杂糅,潜移默化融入土著文化传承发展,积淀凝结哲思与墨香,将这一方山水洗濯得璀璨夺目。

河溪教场遗址,高庙文化遗存,堪称“早期中国文明的第一缕曙光”。吉首先民距今7800~7000年前就活跃在峒河两岸,开启史前文明。遗址文化层,自新石器时代、汉代至明清连续堆积,说明自古就是风水宝地,从未被世人遗弃。与沅水酉水流域里耶、浦市下湾(高庙文化)、窑头山、四方城等遗址一样具有不同时期文化代表性。

遗址出土磨制石斧、石刀、石球等石器,兽骨制作针、凿、锥等生活器具,以及釜、盘、罐、钵、支座等陶器。发现田螺壳文化堆积层,判断与下湾遗址同期,彼时先民主食田螺及野生动物等。推断气候具热带雨林特征,鱼类、田螺、贝类等水生生物丰富,山中犀、鹿、野猪、野山羊、竹鼠、山鸡等时常出没,先民过着狩猎捕渔、刀砍采摘群居生活。除了河溪,流域新石器时代遗迹点还有肖家坪、乾州古城,泸溪潭溪、洗溪等8处。

商代遗址,见证多元文化融合。向阳坪、肖家坪、乱岩滩、矮寨大坪等遗址共同构成峒河商代社会原点,出土以夹砂褐陶为主陶器,大方格纹、篦麻纹等纹饰。与永顺不二门、龙山坝嘴、下湾等遗址相近,彰显中原、土著多元文化,表明中华民族多元文化共同融合悠远。

矮寨大坪遗址,2024年大兴寨水库移民安置工程建设时重大发现。省文物考古研究院组织考古,发掘文化堆积层自商代至六朝时期,其中,六朝时期冶炼铁遗址,湖南六朝文化的关键坐标。当时冶炼铁作坊集中地,与历史重大事件密不可分。民间流传三国时期诸葛亮带兵来过湘西,并非空穴来风,与麻栗场黄土坡古城堡遗址传说相互印证。六朝(222~589年),即三国至隋朝的南方6个朝代,即孙吴(或称东吴、三国吴)、东晋、南朝宋(或称刘宋)、南朝齐(或称萧齐)、南朝梁(或称萧梁)、南朝陈。六朝时期南京,世界上第一个人口超过百万城市,与古罗马城并称“世界古典文明两大中心”。六朝时期创造了辉煌灿烂“六朝文明”,科技、文学、艺术等方面达到空前繁荣。

行政区划变更频繁

古属五溪蛮地,秦属黔中郡,汉属武陵郡。三国时期,武陵郡先后辖属季汉和孙吴。晋代,武陵郡属荆州。南朝宋、南朝齐,隶郢州武陵郡。南朝梁,析沅陵县,建夜郎郡。南朝陈袭梁制。隋朝,废夜郎郡,置静人县。不久废县,先后属辰州和沅陵郡。唐朝,黔中观察使管15州,其中辰州辖泸溪、沅陵、麻阳、溆浦、辰溪,属泸溪辖地。五代十国和宋朝,沿袭辰州泸溪辖地。1070年,今城区置镇溪砦(军事防地),元代,属辰州路泸溪辖地。明朝,洪武初年,境内设巡检司。1397年,泸溪上五都分为十六里,置镇溪军民千户所,辰州卫管辖。清朝,1704年,撤镇溪军民千户所,置乾州厅,治所于乾城,辰沅永靖道管辖。1797年,乾州厅升格直隶厅。1912年(民国元年),废厅设乾县。因与陕西乾县同名,1913年,更名乾城县,隶属辰沅道。1938~1939年,乾城县设立湘西绥靖公署绥署。

1949年11月,乾城县和平解放,隶属沅陵专区。1952年8月,隶属湘西苗族自治区,县政府由乾州镇迁至所里镇。1953年4月,乾城县更名吉首县,所里镇更名吉首镇。1955年3月,隶属湘西苗族自治州。1957年9月,隶属湘西土家族苗族自治州,吉首为州府驻地。1980年11月,州革委会将吉首镇从吉首县析置为县级镇。1982年11月,经国务院批准,吉首撤县建市至今。

矮寨特大悬索桥,新时代文化图腾和红色地标

集自然生态、红色文化、地质遗迹、宗教民俗、康养休闲、科普研学、攀岩探险等为一体,彰显“四个世界第一”中国智慧,称之世界人类工程奇迹,被誉为“中国的圆月亮”。

新中国史,特别是新时代奋斗史的鲜活案例,承载着湘西人民的执着与幸福,见证“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的伟大脱贫攻坚精神。作为包茂高速关键控制性工程,一桥飞架横跨峡谷,天堑变脱贫致富奔小康世纪大道,让“精准扶贫”首倡地快速融入世界,高质量发展。

千百年来,曾为天然屏障,阻隔对外交流,祖祖辈辈饱受贫穷落后。大桥两头的家庭村和幸福村,隔峡谷相望,直线距离几公里,但两岸陡峭山路,下山爬山,年轻精壮小伙往返曾需近10个小时。两寨素有通婚习俗,但将“幸福”迎娶到“家庭”并非易事,媳妇走一回娘家困难重重,残酷无奈。

伫立大桥饱览“百年路桥奇观,千年苗寨风情,万年峡谷风光”,感受峡谷、天桥、天路和美融合、交相辉映的现代科技奇迹,俯瞰峡谷、古镇山水田园风光,体验“惊心动魄”凌空漫步。

2013年,被美国国家广播公司推荐10个非去不可的世界新地标之一。2021年,入选全国“建党百年红色旅游百条精品线路”“爱国主义教育示范基地”,矮寨·十八洞·德夯大峡谷景区成为国家5A旅游景区,一时间国内外宾客纷至沓来。

矮寨盘山公路奇观,中国公路露天博物馆

“矮寨坡,山连山,一十三道弯,弯弯都是鬼门关。”

享有“国内最险公路”之名,垂直高度440米,坡度70/80度,13道急弯,如长龙盘踞山崖绝壁。

抗日战争时期,2000多位湘西“开路先锋”栉风沐雨奋战7个月,付出200多人生命代价,突破“天险”修通6.25公里公路,破解湘川公路重要瓶颈,创造中国公路建设史上奇迹,成为连接前线和西南大后方“战时生命线”。

1949年11月,刘伯承、邓小平率二野千军万马,沿湘川公路经矮寨盘山公路挺进大西南。

天问台,苗族古老祭祀圣地

“骑在雄鹰背上的苗寨”吉斗天生祈福祭祀舞台,兀立于绝壁高崖,三面峡谷环绕,自然天成,巧夺天工。

天问台、苗寨、梯田、悬崖峭壁、森林有机无缝镶嵌,接天连地,云遮雾绕,神奇神秘,吸引着古今中外风流人物前来问天、问地、问道。

清晨或雨中,沿着石阶小道登上天问台,烟雨蒙蒙,清风拂面,犹如天人抚摸慰藉。

穿越时空对话,追寻聆听爱国诗人屈原《天问》千古绝唱。相传公元前268年,屈原溯水来到湘西,登上此台,面对千山万壑,仰望苍穹,俯视大地,凝目远方,灵感迸发写下楚辞奇文:“天何所沓,十二焉分,日月安属,列星安陈……”

《天问》373句1560字,以惊人超然想像提出170多个关于天文、地理、历史、哲学等问题,诸如,天地万象之理,存亡兴废之端,贤凶善恶之报,神奇鬼怪之说等。表达其思想情感、政治见解、宇宙认识观,彰显其“路漫漫,其修远兮,吾将上下而求索”励志精神,诠释“知其然知其所以然”。

德夯苗寨,毗邻城市的田园秘境

德夯,苗语意为“美丽的峡谷”。喀斯特岩溶大峡谷,堪称“山水奇观”,湘西世界地质公园核心景区。奇异山水与苗族风情和谐共生,山风鼓韵与天籁之音交织。垂直落差200米以上,峭壁峰林耸立,溪河纵横,石柱、石墙、石崖等随处可见,原生态山水、峰台、民俗、鼓舞等,景色奇幻,吸人眼球,撼人心魄。

苗寨依山傍水,鳞次栉比,古色古香,清一色“五柱八挂”传统木屋,黑青瓦、雕花窗、吊脚楼,青石板街巷纵横,炊烟缭绕。九龙溪、玉泉溪、夯峡溪穿寨而过,溪流潺潺,水中山寨、吊脚楼、筒车、水碾倒影与周边实景相映相随,静谧和美。

苗鼓、苗歌、苗拳、苗狮、苗绣等传统习俗保存完好。世居于苗寨原居民常年亦商亦农,向游人展示古老民风民俗。苗族阿婆阿妈阿嫂阿妹,身着苗服,佩戴银饰,以歌为媒、以鼓为伴,敬酒对歌拦门喜迎游客;溪边洗衣洗菜,水中捕捞桃花虫,居家织布绣花,打豆腐做糍粑,加工银饰,经营土特产;苗家姑娘小伙围着苗鼓挥舞鼓槌,时快时慢敲击鼓面,踏着柔美刚劲步伐,倾情表演。

走进苗寨,饱览奇峻生态峡谷风光,观赏激情奔放苗族鼓舞,感悟古朴神秘苗族风情,领会魅力湘西传奇。纯美山水,纯朴民风,诱人醉人。

堂乐洞,旅游与洞藏酒于一地

古名桃花洞,寨阳境内,《清一统志·乾州直隶厅》:“在厅西北十五里。有石室。洞口桃花甚盛”。

相传清乾嘉年间,湘黔苗民起义军名将杨鼎元率部进洞煞硝、打铁、制造兵器,当地苗语称之“窟蹁堂乐”,“窟蹁”意为“洞”,“堂乐”意为“打铁”,译成汉语“打铁洞”。或许为了纪念苗民起义,“堂乐洞”流传至今。

洞内钟乳石、石笋发育,石柱、石芽、石幔、石帘等琳琅满目,千姿百态。除了主洞,支洞若干,地下阴河流径部分支洞,主支洞错综复杂,层层叠叠,曲折幽深,已探明开发约2.5公里,石壁长廊、地下宫殿、石花溪、三层楼、雀儿寨等景色神奇。

齐心古苗寨,神秘湘西特别批注

第2批国家传统村落,又称“石板苗寨”“石头寨”。点缀在苗岭天际线上,腊尔山台地乾州街道山顶,与十八湾村、关候村等相邻,享有吉首“西伯利亚”之称。

清一色岩板世界,石板筑堡、石砖建屋、石片盖瓦的苗族聚居寨堡,与周边山水林田环境有机融合,古朴厚重,顺山就势、错落有致,户户紧邻,屋巷相连,迈一步进家门,退一步便是巷。祖祖辈辈沿袭就地取青石板建房垒堡,现保存完好片石垒砌石头屋58栋,石碉楼及遗址4处,村东、西护寨城墙2处,明代石门17座,苗族先人智慧勤劳结晶。

因明朝洪武狗年搬迁落居,又称“狗年”“勾捏”“岑头坡”“擒头坡”等。“勾捏”意为牛引来的地方,即祖先循着水牛足迹找到这片肥沃土地。清朝乾隆、嘉庆年间,清政府连年征收苛税,遭遇盐荒等人祸,民不聊生,官逼民反,爆发苗民起义。乾嘉苗民起义首领吴八月率领义军以古苗寨为据点,进行练兵、锻刀、制枪、筑堡。1794年,吴八月领兵于此多次与清军交战,重伤云贵总督福康安,“擒头坡”就此流传开来。

一条宽约2米青石板街,7条青石板巷,阡陌纵横,七弯八拐,四通八达,扑朔迷离,怆然安祥。石头墙成线似带,垂直平行叠起,水平延伸消失于尽头拐弯。透过青瓦屋顶岩墙门窗光影,奇幻明亮,幽静雅谧。其中,龙六姐民居、龙再林碉楼、龙八斤保家楼等最具典型,造型独特,工艺精湛,被单列为州级文物保护单位。

走进古寨,满眼石头“积木”变幻组合场景。石屋、石碉楼、石巷、石井、石坪场、石门、石桌、石碾、石牛棚、石猪圈、石狮等无处不在,似乎刻意又像随意。

每一块石头都是刻录岁月时光容器,见证不同时空灵魂彼此映照,重复诉说着鲜为人知故事。其中,米缸、水缸、桌、凳、灶、钵等石头器皿家具,被视为传家宝沿袭使用,科技、水、电、互联网、电视等长入,赋予鲜活现代文明气息。

中黄苗寨,苗族民俗民居样本

第一批国家传统村落,又称蝴蝶寨,位于矮寨东部恰比河畔,民居古朴,民风淳朴,民俗独特。

明清时期文化古迹丰富,其中乾隆年间杨氏“五岭七寨八百户”“重午古苗寨”最具苗族风貌,代表性木质结构“籽蹬屋”民居建筑群,湘西民俗民居研究欣赏绝佳所在。

民居依山傍水而建,保存至今200多年,57栋200余间,家家贯通,户户相连,寨中最高楼称“保寨楼”,木质穿斗四层结构,最上为瞭望塔,还有绣房、绣楼。山墙、重檐、翘角、木雕、石刻、柱础、窗花、泥塑、彩绘等保存完好,与周边山水融为一体,苗家文化底蕴与原生态生活气息厚重。

如今山谷居民与苗寨携手发展乡村旅游,致力做强做活苗绣、茶叶等非物质文化遗产项目,成为网红打卡地。

洪家大院,太平天国历史背景

史书载“洪家建房,只求精美,不惜工钱”。

明清砖木结构大院,第2批国家传统村落。坐西向东,山环水绕,曲径通幽,由外向里四级台阶建造,“八”字青石大门,正屋、厢房、书房、保家楼、绣花楼等俱全,木房五柱八掛,马厩设于地下室。青砖鳌头墙,飞檐翘角,前高后低,层递而上,参差错落。窗花精雕细刻,飞禽走兽栩栩如生,檐下砖面绘画花草图文。门框、墙基均用“一指三钻”方块青石加糯米石灰鸡蛋揉浆勾缝砌筑。

大院建造者和当家人洪廷佐深谙中华风水文化,彰显“诸子荣华俱可庆,艮生富贵不寻常”。其后山龙脉发于寨阳栗溪寨,左侧青龙山(雷公坡)似腾龙将山寨紧紧拥围,右侧鼻子岭与青龙山遥相呼应,自火车站后山绵延降伏横卧大院前方不远处,形成避风聚气格局,蓄“一夫当关,万夫莫开”之势。一泓溪流自右侧西南方而来,于寨前曲尺形左转弯流向东北,至东北艮位与一溪沟交汇后转向东南,绕过青龙山头回转东北,再转向东边乙位流出,典型“九曲回栏”。

民间传说洪廷佐一生以乐善好施闻名,1853年曾到福建漳州府做官,儿孙在贵阳、长沙等地为官经商。洪家田产遍及镇溪、乾州、马颈坳、河溪,在乾州、镇溪还经营多家油坊、商号。但洪廷佐身份及家族背景神秘,史料文献未曾发现记载,民间两种说法耐人寻味。

一说从保靖县葫芦镇迁徙而来。葫芦镇洪氏家族,距离较近,似乎合情合理,但通过族谱查寻,葫芦洪家与小溪洪家源渊相差甚远。

另一说太平天国首领洪秀全后裔。相关史料事实和遗存推断考证而来。史载洪秀全有五子女,太平天国运动失败后,长子洪天贵福被清军处死,其他四子女下落不明。“左军主将”翼王石达开肩负“羽翼天朝”重任,“天京事变(洪杨之乱)”发生后,为挽危局,毅然率领10万亲信西征,打算西进西南另起炉灶。翼王为效忠天朝,随军携带洪秀全一子和一名传教士试图保全洪氏血脉。据载,1861年,石达开率军行至辰州城(今沅陵县城),辰州知府汪勃灏飞鸽传信调兵求援,很快就调集数千人马,石见状放弃辰州取道泸溪浦市,将千年古镇化为灰烬。然后沿峒河继续向西开进,势如破竹,“陷河(溪)镇(溪)二营”,乾城危危可及。出人意料,翼王并未攻打乾州古城,仅在庄稼村外围(今营盘)作短暂驻扎停留,于河溪分兵,一路途过镇溪西进过吕洞山去保靖,一路经小庄入仙镇山后,扬长西去。翼王率军西征途中经过古城古镇几乎都是毁灭性摧毁,从吉首经保靖行至里耶,又见其暴行,古镇遭遇近代史上首场人为火灾。《湖南省地方史杂中的太平天国史料》记载,翼王率军撤退里耶时,纵火烧了古镇前街和后街。传说1861年,石达开母亲不堪湘西崎岖山道颠簸而亡,石在里耶万寿宫为母亲做三天三夜道场,最后葬于辟疆沟某一角落。《湖南通志》:“咸丰十一年十二月,粤贼石达开入保靖、趋里耶……”。

究其对乾城不烧不攻原由,或许洪秀全之子水土不服身染重病,无法继续随军前行,翼王不得不将天王子安顿在与世近乎隔绝小溪,聘请苗医治病,安排亲信护驾,留下大量金银财宝置家置业,待日后再迎接。

1863年,石达开遭遇“滑铁卢”兵败大渡河,7月22日,部将李福猷率残部由川长驱抵重庆洪安直逼乾州,很有可能接天王子回广西,但在距小溪约15公里处寨阳茶油坪,遭遇清军湖南西路军总领周洪印率军猛烈阻击,激战三天三夜,损兵折将,如笼中困兽,绝境绝望。所幸一场大暴雨,李才绝处逢生,趁机走坪冲、新溪翻武山,绕道凤凰禾库逃往泸溪。近在咫尺,却未能与天王子会面,有辱使命的李福猷发出“乘雨梯山,遁入凤(凰)属(地)”。彼时天王子知道天意难违,只得听天命,继续在小溪隐居,以观世态之变。

洪深知“城郊隐皇亲,三朝不知情”历史典故,一方面低调生活,处处防范,避免清兵追杀;另一方面,从长计议,讲好故事,暗示后人不忘“王子”身份。首先编故事,放言讲从保靖迁移过来,巨额财富乃仙人托梦所赐。“一天午睡,做了个白日梦,梦里告知某某溪沟有许多白条鱼,醒来跑去捡,却发现满沟银子,就修了院子”。其次加强防卫,修筑雷公坡寨堡,居高观察守望;外围大寨和排坨布点防御,小溪原居住民仅洪、石、龙、张四姓,除洪姓住大院,其他三姓居住于外围,符合君臣布局,外紧内松,大院夜不闭户;购枪训养家兵,看家护寨;借助传教士造势,五里牌为洋人建教堂;官兵入乡随俗,主动从语言、风俗到联姻等全面与周边苗民融合。其三广行善,架桥修庙,树口碑。本着积德行善、造福乡闾之名,先后捐资参与重修乾州城隍庙、扩建雅溪庙和小溪三王庙,捐资请工匠,亲自监工,费时半年对乾州太虚寺前小溪桥全面修缮,成为乾城八景“小桥烟雨”。还在通往龙舞和己略路口建2座凉亭,当地称“廷佐凉亭”,看上去做好事,实则布置暗哨打探外界消息。其四勤联络,期盼东山再起。洪多次扮商人前往广东广西,暗中联络“洪门会党”议事。其五刻意留痕。大院起屋上梁“黄色”提梁布依稀可辨,依照当地风俗,起屋上梁提梁布,普遍用红色,“黄色”非皇室贵族不能用,显然别有用心;家族取名意味深长,本人名字“廷佐”即“辅佐朝廷”之意,膝下三子洪光南、洪文周、洪光北,颇有效法周文王“光复南北”,与太平天国政治口号相吻合。这些隐隐约约彰显“王室身份”。

洪廷佐能侥幸平安隐居,正值清朝末年,举国反清浪潮风起云涌,朝廷腐败无能,无暇顾及清除太平天国残部,对偏远湘西更是鞭长莫及。

母亲河峒河,如诗般远方

与世界文明发源地母亲河黄河、长江、尼罗河、印度河等一样,汩汩脉动,孕育文明,滋润万物。

峡谷群山间的司马河、丹青河、恰比河、万溶江等如同这片土地流淌脉搏,围绕主动脉峒河,从四面八方峰回路转,蜿蜒曲折,涌流奔腾,百折不回,一往无前。

大龙洞瀑布 图片来自网络

正如陈毅赞美桂林山水“水作青罗带,山如碧玉簪”一样,峒河两岸青山如洗,绝壁如削,对峙高耸,视野中都是一幅幅秀美山水画卷;峡谷崖间涓涓细流,泻银流玉,一湾湾碧水潭氹与一个个鹅卵石河滩相连孪生,一处处依山傍水苗寨如星星点灯,错落有致,怡然恬静,山水林田寨浑然天成,如诗如画“小桥流水人家”,满满乡愁记忆。

峒河自城区上溯主支流尽头,一处处美学辩识度高的瀑布“柳暗花明”。狮子庵沿支流恰比河上抵吕洞山指环瀑布穿越溯流;主河流上行矮寨,支流向右拐进德夯峡谷流纱瀑布转折上扬;继续向上经大兴寨水库,抵达大龙洞瀑布和尖朵朵瀑布再续源流。

这些瀑布雄奇磅礴,悬崖飞泄,犹如流纱卧挂,雨过天晴,虹飞瀑舞,似群龙戏水,妙不可言,极具视觉冲击力,为峒河风光增光添彩,亲水戏水网红打卡地。每处瀑布都能感悟唐代诗人徐凝《庐山瀑布》意境:“千古长如白练飞,一条界破青山色”。

吉首,古老而年轻,生命张力非凡

湘西州政治、经济、文化中心,自古藏于武陵山腹地,山水与人文相映成趣,墨香犹存,神韵方浓,人文风采,风俗喜好,卓然不群。

远古往事如鸿爪雪泥,乡愁记忆似陈年老酒。伫立万溶江畔,追寻安徽国立八中流亡师生足迹,激起无限遐思,感受乾州古城无限美好。还有潕溪书院、八月湖、八仙湖、文化名村、非物质文化遗产……

山城如今已进入高速高铁航空时代,与外界时空悄然拉近,亦近亦远,动感鲜活。坐看流云如水,临风把酒,笑看皓月当空,挥毫赋诗。正如黄永玉为乾州古城题对联:“曾是我来微雨后,定知人在晚廊西。”

美丽吉首,恭候邂逅相遇天下朋客,共同领略盎然古韵,感知生命与历史同频共振。

(作者单位:湘西州人大常委会)

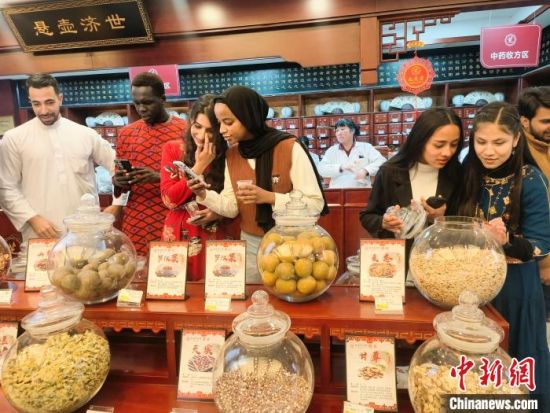

外国友人在湖南莽山过瑶年

外国友人在湖南莽山过瑶年