中国式现代化的人工智能解码

汤建军

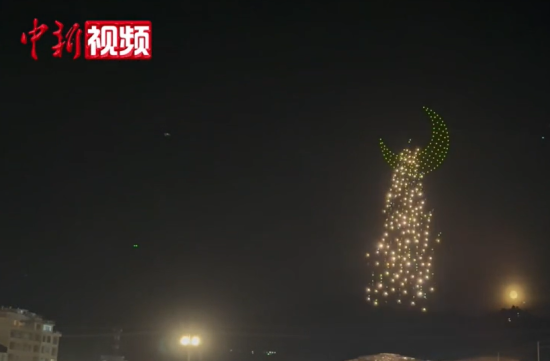

当雄安新区的无人清扫车在子夜星空下勾勒出数字城市的轮廓,当贵州天眼接收的脉冲星信号经量子计算转化为宇宙诗篇,当深圳大疆无人机群在台风眼中编织电力巡检的智能经纬——这些跃动在华夏大地的算法脉搏,正在重构人类文明的时空坐标。这场由深度学习驱动的文明嬗变,既非西方技术霸权的线性延伸,亦非传统产业升级的简单迭代,而是中国式现代化突破“卡夫丁峡谷”的战略突围,是五千年文明积淀与数字革命碰撞出的思想火花。

科技革命重塑人类生存范式

在伦敦科学博物馆的蒸汽机展区,1825年“旅行者号”火车头的铜制活塞仍凝结着工业革命的凛冽寒光。这台将人类速度提升五倍的机械,不仅重构了空间距离,更重塑了时间认知——当工人从家庭作坊进入工厂,钟表时间取代了“日出而作”的自然节律,资本逻辑开始支配人类生物钟。这种生产方式的革命和人类文明的重奏,在杭州云栖小镇实现了量子跃迁:曾经的服装加工厂被数据中心取代,但创造的GDP是原来的七倍,工人的双手从缝纫机转向键盘,思维从经验判断转向算法优化,完成从“肌肉记忆”到“数字直觉”的认知革命。

世界银行《数字经济报告》揭示:1820-1913年英国人均GDP增长26倍,蒸汽技术贡献率达41%;2000-2020年全球全要素生产率增长中,智能技术贡献度从12%跃升至58%。这种指数级增长在医疗领域尤为震撼。比如,京协和医院的AI诊断系统,能在0.3秒内分析千万级医学文献,乳腺癌识别准确率大幅提升,明显超越人类专家平均水平,这直接彰显智能技术的普惠价值与文明温度。

但智能革命的颠覆性远超技术范畴。当纽约证交所的AI交易系统在0.0001秒内完成千亿资产配置,当硅谷工程师训练出能自主设计芯片的AI系统,人类首次面临“创造性劳动被算法解构”的哲学命题。东莞劲胜智能的数字孪生工厂给出了中国答案:能在虚拟环境中模拟256种设备布局方案,使产线调整周期从7天压缩至4小时,使模具开发周期从几十天压缩至几天。这种变革不仅是效率的革命,更是人类认知边界的突破——传统工匠的“十年磨一剑”,正在被智能算法的“秒级迭代”所超越,预示着“人——机”共生新纪元的到来。

解码“人工智能+”的强国密码

日前,国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》中,“智能涌现”概念的提出具有范式革命意义。这不同于工业时代的标准化复制,也非信息时代的数字化迁移,而是通过机器学习实现认知能力的质变。成都超算中心的百亿亿次算力正在训练通用人工智能模型,这种“算法炼金术”将气象预测精度至0—2小时降雨预报精细至5分钟、100米,这就为城市筑起“数字防波堤”,展现智能技术对自然力的驯服。

更深刻的变革在于生产要素的智能增强。山东寿光的蔬菜大棚里,5G传感器网络实时采集23项环境数据,AI系统自动调节温湿度、光照和营养液配比,使番茄产量达到传统大棚的四倍。这里的土地面积未增,劳动力投入减半,但单位产出实现了量子跃迁。国家“十四五”成就数据显示,截至2024年底,全国已建成3万余家基础级智能工厂、1200余家先进级智能工厂、230余家卓越级智能工厂。特别是工信部总工程师谢少锋说:“其中卓越级智能工厂产品研发周期平均缩短28.4%,生产效率平均提升22.3%。”这种变革在江苏常熟纺织车间的自动化缝制、服装印花、刺绣设备、智能化工厂、智慧面料就直接彰显服装智能制造新设备、新技术的独特魅力与惊人效率。

对中国式现代化而言,智能化具有特殊战略价值。面对14亿人口的超大规模社会,传统治理模式遭遇“算力瓶颈”。上海“城市大脑”系统整合多个部门的数据,通过AI算法实现交通、应急、环保等领域的智能调度,使突发事件响应时间大为缩短。生育津贴“一键确认、免申即享”服务上线,申领时间也从原来的20天缩到2.5天。这种治理能力的代际提升,正是破解“中等收入陷阱”的关键。而贵州“东数西算”算力枢纽的建设,将西部清洁能源转化为智能算力,既避免了数字鸿沟的扩大,又探索出共同富裕的新路径。这种绿色算力正在重塑中国的能源版图与区域发展格局,展现“东数西算”的战略智慧。

中国智能化的创新突围

据统计,2024年我国人工智能产业规模突破7000亿元,连续多年保持20%以上的增长率。但在芯片制造、基础算法等关键领域仍面临“卡脖子”风险。上海张江科学城正在启动的科创布局优化、战略科技力量培育、一流企业培育、科创人才引育、科创生态提升等五大行动,旨在通过建设超大规模智算中心,集中攻关通用人工智能底层技术,尽快实现大模型训练成本大为下降,既避免了市场失灵的“公地悲剧”,又防止了技术封锁的“智能霸权”。更值得关注的是,这五大行动需要的几万名AI工程师,其中相当一部分会来自中西部地区,智能技术对人才结构的重塑作用与区域协调发展的辐射带动日益凸显。

产业战场更需要智能突围。从利用AI模拟系统将新型太阳能电池的研发周期大为缩短,到手机工厂通过AI视觉检测系统使产品缺陷率大为降低提升其高端市场占有率。工信部数据显示,全面应用智能技术的企业,其研发投入产出比是传统企业的好几倍,这正是我国制造业突破“价值链低端锁定”的密钥。据人民日报报道,某新能源车的车身车间就有 近千台机器人组成全自动化产线,搭配 3D 视觉系统,精度达到 0.05 毫米,相当于头发丝的 1/15。AI焊接机器人使车身精度达到0.1毫米,超越世界豪华品牌标准,标志着中国制造向“中国智造”的跨越。

制度创新的同步推进同样关键。比如,《最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见》,明确算法歧视、深度伪造等新型法律问题的裁判规则。浙江法院使用的“凤凰智能”系统,已实现大部分简案自动裁定,结案周期从过去几十天缩短至几天甚至几小时,这种司法效率的革命性提升,正在重构社会公平的实现机制。

智能时代的中国叙事

回望现代化历程,18世纪的英国凭借蒸汽机开启工业文明,20世纪的美国依托计算机奠定信息霸权。如今,在数字文明的新赛道上,中国正在书写智能时代的全新篇章。“蛟龙”号载人潜水器借助AI实现7062米深海作业,“天问”火星车通过智能导航系统完成3亿公里星际穿越,这些突破无不印证,当智能化深度融入国家肌理,不仅将重塑现代化的实现路径,更将创造人类文明新形态。

在雄安新区的规划沙盘前,全息投影展示着未来的智能城市:无人驾驶车辆在5G+AI道路上有序通行,建筑机器人根据环境数据自动调节能耗,政务系统通过脑机接口实现“意念办事”。这个千年大计的实践,正是中国式现代化道路的缩影——既避免西方“先污染后治理”的老路,又突破“技术决定论”的窠臼,探索出人与智能机器和谐共生的新范式。当贵州山区的孩子通过AI教育系统获得与北京学生同等的教学资源,当乡村医生借助智能诊断仪实现大病早筛,这些场景正在诠释:智能化的终极价值,不在于技术本身的炫目,而在于让14亿人民共享发展成果。

站在两个百年奋斗目标的历史交汇点,智能化已非可选题而是必答题。这场革命既需要“板凳要坐十年冷”的战略定力,更需要“敢教日月换新天”的变革勇气。当未来的历史学家回望今天,他们必将发现:2025年这个关键节点,中国不仅在追赶智能化浪潮,更在定义智能时代的文明标准——这是一种既保持文化主体性,又实现科技跨越性的独特道路,是一种既让机器更聪明,又让人更自由的文明形态。正如《周易》所言:“穷则变,变则通,通则久”,中国正以智能化为支点,撬动人类文明的新杠杆。

历史从不眷顾因循守旧者,机遇永远属于勇于变革者。在这场关乎国运的智能革命中,中国正以“弄潮儿向涛头立”的胆识,书写着属于这个时代的文明史诗。

《日本投降》新闻纪录片原始视频公布

《日本投降》新闻纪录片原始视频公布