对于益阳,我想我是有些印象的,但,模糊得很。

十多年来,我曾在大雪纷飞的夜晚去安化县城调研黑茶;曾在和风细雨的季节往桃江竹海拍摄美景;也曾在阳光灿烂的日子到南县厂窖感悟历史……

从长沙到湘西,益阳还是我回乡的必经之地。

每每路过,我总要想起大通湖的闸蟹,茅草街的夜月,美人窝的倩影,还是安化印心石、沅江樟抱腊,甚至是松花皮蛋和擂茶等,无不撩人心魂。

可实在说,每次到益阳多是匆匆而过,知道的多,了解的少,想去的地方多,真正去过的少……

念她千遍,不如见她一面。

心动不如行动。

于是,这个夏天,我益阳之行的首站,选择去了桃江,直言不讳,我是为美人而来。

“桃花江是美人窝,桃花千万朵呀,也比不上美人多。”这首由上世纪三十年代著名作曲家黎锦晖创作的歌,如今已成为桃江的名片。

桃江,1952年置县,因境内有“夹岸种桃,桃花泛江而流”的桃花江而名,也有人说,桃花江就是资江流经这段的别称。

桃江是中国著名的“竹子之乡”,拥有楠竹面积超百万亩,居湖南第一,全国第三。

但对于大多数游人来说,桃江最津津乐道的还是美人文化。

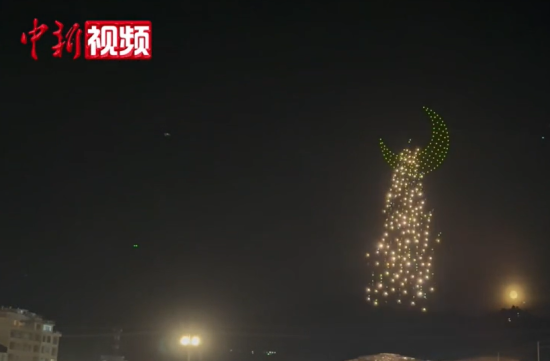

于是,当地顺势而为,准备在县城打造一个美人窝文化主题公园,拟投资10亿元,标志性建筑美人塑像将花1亿左右。

今年初,桃江面向全球征集美人塑像设计,再层层筛选。目前,这项工作正在最后评比中。

这次,我有幸现场见了大部分作品。

不过,给我印象深刻的,还是距县城15公里那座羞女山,当然,这个地方也是出美女的地方。

羞女山,海拔不过375米。远远望去,真就像那么一位仰卧而息的美人,头枕资江,长发飘垂,下颚高翘,乳峰微挺,小腹隆起……

有意思的是,当地叫羞女山为修山,传说是黄帝十战蚩尤获胜之后,南巡此地与炎帝握手言和、重修于好,故名。

人间四月芳菲尽。不谢的是修山随处可见的女子,她们面若桃花,花容月貌,貌似春风,风情万种。

从桃江修山镇出发,沿资江上行,大约80公里山路,就到了安化县小淹镇。

小淹得名,一说是南宋1224年,太子赵昀从如今的邵阳返回杭州继承帝位,路过此地,资江暴涨,淹留数天。

还有人说是清朝道光皇帝曾经来此,也被淹留数天,故称此地为小淹。据考证,这两种说法均没历史记载。

不过,道光皇帝的重臣,近代湖南人才群体的第一位领袖陶澍,倒是实实在在的小淹人。

1779年1月17日,陶澍出生在石磅村。我们人和汽车从小淹镇渡河往资江北岸,东行6公里就到了。

一路上,溪水潺潺,竹林葱茏,云遮雾绕。快到村口时,突然冒出一对山崖,从两侧紧锁住溪口,汽车缓慢通过,仿佛进入世外桃源。

走下车来,只见左边临近溪口处,有一座数十米高的巨石,酷似蹲着的石蛙,故名石蛙岩。岩石对面是一道山梁,形如乌纱帽。

陶澍的出生地,如今居住着陶开保老人,今年76岁,老伴胡了娥,今年70岁,她很热情,给我们泡了碗热乎乎的擂茶喝。

陶老告诉我们,石磅村的居民多姓陶,杂居几户刘姓人家。陶澍家的老房子不在了,他倒是保留着几块老木板。

其实陶澍故里,还保留着不少遗迹,如国保单位陶澍陵园,省保单位文澜塔,乡贤祠还有残存的厅堂和青石龙门雕。

当然,资江中的那块印心石还在。

陶澍官厅建筑群,与镇政府隔江相望。1964年改为安化县三中。学校里,如今还生长着道光皇帝嘉奖给陶澍的两棵玉兰树,但大多建筑已荡然无存。

可就是这个地方,1839年陶澍去世后,他的女婿益阳人胡林翼,姻亲湘阴人左宗棠,均长时间居住过。

如果把以上遗迹综合开发,再加上如今的黑茶文化,一道自然风光与历史人文相结合的观光线路,必将成为湖南旅游的新亮点。

值得一提的是,两江总督陶澍不但创办了海运、改革了盐政,更重要地还引领了胡林翼、左宗棠、魏源、贺长龄、邓显鹤、汤鹏等一大批湖湘人才。

陶澍非常敬重王船山,曾在邓显鹤陪同下到了衡阳,现湘西草堂内高悬的“衡岳仰止”大字,即为他所书。

熟知历史的人都知道,从公元前221年置县,益阳就一直没有改易过名称。二千多年来,这座横贯岁月大漠的古城,上演了无数悲欢离合的故事与传奇。

最著名的,莫过于关羽曾屯兵益阳,上演了名震千古的“单刀赴会”。

如今,关羽塑像还立在资江北岸。虽然三国时的遗迹没多少了,但塑像不远,还保留着一些明清时期的古街古巷。

这次益阳之行,最令我感动的当是在古街古巷中,发现市民全搬离了,不少建筑贴上了“不可移动文物”的保护牌。

尽管有些破败,但在我心中,益阳古城历经沧桑,依然宛若一位千娇百媚的古典美人,依然余韵犹存,依然令人暇思。

或许,黄昏落日的凄美,更加让人珍视与仰慕。好像我家乡的世界文化遗产永顺老司城遗址,最撩人的情思,也许就是在断垣残壁间行走并为之凭吊。

益阳古城中,至今还保留着一些狭长的小巷,就躲在现代建筑的背后,蜿蜒曲折,错落有致。

我们来回在小巷中漫步,实在不忍离去。

益阳微友何昔云,即兴用本地话吆喝卖起了甜酒,声音高扬绵长,仿佛把人带进了悠远的时空隧道,但很快又是一片寂静,静得让人发愁。

如果说古街古巷让人感慨过去的市井生活,那么走进大通湖,就不由地感叹沧海桑田的豪情与壮美。

大通湖,湖光山色,大道通天。

大通湖是著名的鱼米之乡,2000年建区,由原来的四个国有农场及农垦场、渔场组成。面积384平方公里,人口14万。

大通湖是洞庭湖的心脏,由于长江支流和沅、澧的长年冲击,使其与洞庭湖枯水期截然分离,形成了方圆400余公里的碟形地势。

新中国成立后,在围湖造田的精神感召下,不少人移民于此,开始了感天动地的艰苦创业。

大通湖最有名的是大闸蟹,不过,这个季节还不是吃螃蟹的时候,倒是洞庭湖里野生龙虾,周身通红,肉质松软,至今回味起来,还让人咽口水。

大通湖西北20余公里就是南县,它是中国唯一人工围筑而成的县,1895年建县,过去一直处于烟波浩淼的洞庭之中。

南县和洞庭湖平原很多地方一样,可以用一马平川来形容,这对于我这个山区的人来说,无疑是新奇的、兴奋的且充满无限遐想。

然而,就在南县,1943年5月9日到12日,日寇在这里制造震惊世界的“厂窖惨案。”,这是日军侵华第二大惨案,也是太平洋战争最大惨案。

南县厂窖,三面环水,形如半岛。史料记载,仅三天,日寇共杀害中国同胞3万多人,每天杀1万多人,为二战时法西斯一天杀人数量之最。

前事不忘,后事之师。

2008年夏天,我曾来厂窖调查采访日军毒气弹是否还在害人,那时候纪念碑周围一片荒芜。

令人欣喜的是,这次再来,竟然有了崭新的纪念馆、警世钟和大量诗文等,必须点赞。

沅江是一条河,发源于贵州,流经湖南。不过,在注入洞庭之处,它还是一座现代化城市的名称,公元522年置县,1988年改为市。

沅江自古就是战略要地,水路连湘资沅澧四水,直通长江。这个富饶的鱼米之乡,还是亚洲最大的芦苇和苎麻产地,湖南最大的鱼商品基地……

沅江有个著名的赤山岛,面积有140平方公里,是中国最大的内陆湖岛屿。湖南四水除湘江外,资沅澧水和长江三口都在岛下汇聚。

当地微友告诉我,洞庭湖还以赤山岛为界,以西叫西洞庭,以东叫东洞庭,以南则叫南洞庭。

赤山过去还叫蠡山,1958年才改过来。史书上说,范蠡和西施“泛舟五湖,莫知所踪”,当地人却说一定隐居于此。

更重要的是,在赤山岛上,传说是范蠡和西施的合葬之处,我们还真看见了一棵古老的樟树,直径10余米,石碑资料介绍树龄已有2000多年。

更神奇的是,在樟树离地约3米高的枝体上,还生长着一棵青翠的腊树,树龄超过200年。

这就是独特的“樟抱腊”自然景观。两棵树,相依相守,相亲相爱,相濡以沫。

根,紧握在地下;叶,相拥在云里……

谁还会说益阳无美景呢?(完)

《日本投降》新闻纪录片原始视频公布

《日本投降》新闻纪录片原始视频公布